認知症と向き合う家族への支援:シニア向けサービスと情報発信のポイント

認知症を持つ家族への支援は、心身の負担を軽減するために非常に重要です。

特に、認知症の症状が現れ始めると、家族は日常生活やコミュニケーションに大きな困難を感じることが多く、そのサポートにはさまざまなサービスが求められます。

本記事では、認知症患者やその家族に対する支援方法、役立つサービス、さらに企業の情報発信のポイントについて解説します。

目次

- 認知症患者の現状と今後の推計

- 認知症の種類と予防法

- 介護者の負担軽減、認知症患者をサポートするサービスや制度

- 認知症患者を支える介護者の状況

- まとめ:認知症ケアの情報発信にはシニア専用SNSの利用がおすすめ

1.認知症患者の現状と今後の推計

認知症患者の現状と考えられる社会的な問題

認知症は、特に高齢化が進む現代社会で重要な問題となっています。

日本では認知症患者が増えており、これからさらにその数は増えるとの見通しです。

認知症患者の増加に伴う、介護や医療の負担が大きくなり、社会全体への影響も懸念されています。

この記事では、認知症患者の現状と、それが引き起こす社会的な問題について解説します。

認知症患者の現状と今後の推計

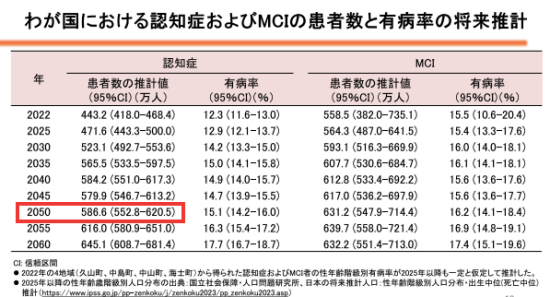

2022年の65歳以上を対象とした調査結果によると、日本の認知症患者数は443万2千人と推定されています。これは65歳以上の人口の約12.3%に相当します。

今後、高齢化社会が進むにつれて、認知症患者数は増え続けると予想され、2050年には586万人を超える見込みです。

65歳以上の人口の約15%が認知症を患うことになります。

参考:「認知症及び軽度認知障害の有病率並びに将来推計に関する研究」 九州大学大学院医学部研究院 衛星・公衆衛生学分野教授・二宮利治

認知症患者が増えることで考えられる社会的な問題

1947年〜1949年生まれの「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者になる2025年には、認知症患者が増えることが大きな課題とされています。

具体的に、どのような問題点があるのかを解説します。

介護人材の不足

2019年の調査によると、介護職員数は約221万人とされています。

しかし、高齢化の進行に伴い認知症患者が増える見通しから、2025年には介護職員が約240万人、2040年には約280万人必要になるとの予測もあります。

一方で、実際の人手不足については、調査対象施設の約40%が「職員が大いに不足」しているとの回答でした。

認知症患者が増加すると介護の負担がさらに増し、それが離職の原因となる可能性が高まることが懸念されています。

医療費や介護費の増加

認知症は進行性の病で、一度症状が出始めると完治させることが難しく、長期的な医療や介護が必要です。

そのため、認知症患者の増加に伴い、医療費や介護費の大幅な増加が予想されています。

こうした負担の増大は、公的保証制度の圧迫や税負担の増加といった社会全体の課題につながる可能性があります。

2.認知症の種類と予防法

認知症とは、脳の病気や損傷によって認知機能が低下する状態を指します。

この病気になると、記憶力、思考力、判断力、言語能力などが低下し、日常生活に支障をきたします。

さらに、症状は徐々に進行していくのが特徴です。

認知症の詳しい内容について解説します。

認知症の代表的な種類

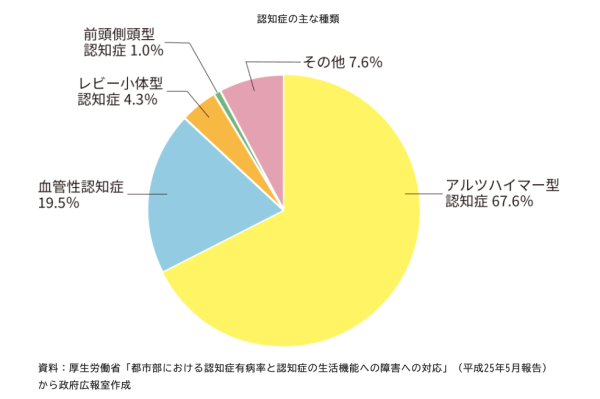

認知症は原因によって種類が分けられており、その中でも主要なものは「4大認知症」と呼ばれています。

ここでは、「4大認知症」とされるアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症について解説します。

アルツハイマー型認知症

認知症の中で最も患者数が多く、全体の約67.6%を占めるのがアルツハイマー型認知症です。

その主な原因は、アミロイドβやタウタンパクなどの異常な蓄積によるものです。

この異常により神経細胞がゆっくりと壊れていきます。

症状は記憶障害から始まり、時間や場所の認識が曖昧になる見当識障害、判断力の低下などが進行するのが特徴で、日常生活に大きな支障をきたします。

脳血管性認知症

脳血管性認知症は、認知症全体の約19.5%を占める疾患です。

脳卒中や脳梗塞などによる脳血流の障害が主な原因で発症します。

症状は脳の損傷部位によって異なり、記憶障害や判断力の低下に加え、歩行や運動機能に影響が出る場合もあります。

特徴として、症状の進行は段階的であり、急激に悪化することが多いのがポイントです。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、認知症全体の約4.3%を占めます。

脳内にレビー小体という異常タンパクが蓄積することで発症します。

記憶障害に加え、幻視や錯覚、筋肉の硬直など、パーキンソン病に似た症状が見られるのが特徴です。

また、注意力や集中力が日ごと、時間ごとに変動することも特徴的です。

進行すると、妄想や血圧変動などの自律神経の異常が現れることもあります。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、認知症全体の約1%を占めます。

前頭葉や側頭葉の神経細胞が変性・萎縮することで発症します。

物忘れよりも、性格の変化や行動の異常が目立つのが特徴です。

例えば、感情の抑制が効かなくなったり、会話が単調になるといった症状が見られます。

さらに、言語機能が低下するタイプでは、言葉を理解したり話したりする能力に影響が出る場合もあります。

参考:【専門医監修】認知症4種類の特徴と症状を一覧で解説 みんなの介護

認知症の予防法

認知症の予防法には完璧な方法はありませんが、生活習慣の改善や脳の活性化が有効とされています。

特に、アルツハイマー型や脳血管性認知症は生活習慣病と関係が深いため、生活習慣病の予防が認知症リスクの軽減に繋がります。

予防には、野菜、果物、魚、ナッツ類などを積極的に食べるバランスの良い食事や青魚のDHA、EPA、ポリフェノールを摂取することが効果的です。

定期的な運動(ウォーキングやスクワットなど)は脳の血流改善に役立ちます。

また、社会的交流やクイズやパズルなどの脳を刺激する活動も予防に繋がります。

無理なく体を動かし、脳を活性化するアクティビティについては、こちらの記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

参考:理学療法ハンドブック⑧認知症 公益社団法人 日本理学療法士協会 認知症を予防するためにできる3つのこと 太陽生命

3.介護者の負担軽減、認知症患者をサポートするサービスや制度

自分や家族、周りの人が認知症になった際、患者本人はもちろん介護者も負担が大きくなります。

生活をサポートしてくれるサービス・制度などを活用して負担を少しでも軽減することが大切です。

認知症に関する支援制度

認知症に関する支援制度として、介護保険サービス・自立支援医療制度・高額医療費制度・障害者手帳・障害者年金・その他を解説します。

介護保険サービス

65歳以上を対象とし、要支援・要介護認定を受けた場合に利用できる公的制度です。

訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所などのサービスが提供されます。

利用者は原則として1割〜3割の自己負担でサービスを利用可能です。

自立支援医療制度

精神疾患や障害の治療を必要とする人が、通院医療費の助成を受けられる制度です。

医療費の自己負担は原則1割に軽減され、助成範囲は診察費や薬代、カウンセリング費用などとされています。

認知症患者が精神疾患に該当する場合、利用できる可能性があります。

利用するには自治体窓口で申請が必要です。

高額医療費制度

1か月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

すべての公的医療保険加入者が対象で、認知症に伴う入院や治療の負担軽減に活用可能となっています。

収入に応じた自己負担限度額が設定され、家計負担の軽減が可能です。

参考:認知症の方が利用できる支援制度やサポートについて詳しく紹介 atGP

4.認知症患者を支える介護者の状況

認知症患者を支える介護者の状況について、実際の課題や現状はどのようになっているのでしょうか。

介護者の実情や、認知症の症状に気付いたきっかけ、そしてその後家族が知りたかった情報などについて解説していきます。

老老介護の実情

2023年の調査によると、認知症患者の平均年齢は85歳、介護者の平均年齢は59歳です。

介護者が65歳以上の「老老介護」は約25%に達しています。

また、介護において苦労している点として「自分の時間が取れないこと」(55%)「買い物や料理など食事の準備」(46%)、「主治医への付き添い」(43%)という回答が続きます。

認知症患者の介護は、肉体的な負担に加えて、時間的な制約も大きいことがわかります。

家族が気付く認知症のきっかけ

認知症の初期のサインとしては、「最近の出来事を忘れている」(78%)、「曜日や日付が分からなくなる」(63%)、「物の使い方が分からなくなる」(48%)が挙げられています。

また、おかしいと感じた際の対応として、「インターネットで調べた」(23%)、家族に「家族に相談した」(25%)でした。

情報源としてインターネットも重要視されていることがわかります。

知りたかったのは、治療法や判断方法

おかしいと感じた当時、知りたかった情報としては、「その症状を進行させないための方法」(63%)、「その症状が年齢によるものなのか、病気によるものなのかの判断方法」(48%)、「治療薬を含む、症状の治療法について」(41%)が挙げられています。

治療法や判断方法について、まずは調べて知りたいと考えているようです。

しかし、認知症の兆候に気づいてから医療機関に相談するまでの期間として、半年〜1年未満、1年〜2年が合わせて36%となり、タイムラグが発生しています。

参考:認知症の家族の介護者100人アンケート!認知症と診断されるまでの経緯や介護している現在の苦労を聞きました 病院ナビMediQA

認知症の早期治療に迅速な情報提供が必要

このタイムラグを縮めるためには、情報提供の迅速化や早期診断の重要性を広めることが必要です。

認知症の早期発見や治療には、シニア世代の子供世代が重要なサポート役割を担っています。

親孝行の一環として、親の健康状態に関心を持ち、積極的に支援することが、早期対応へと繋がります。

親孝行ニーズを活かしたPRを発信することで、シニア世代の子供世代が親の健康に関心を持つきっかけを作り、早期の対応を促進できます。このようなPR方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

5.まとめ:認知症ケアの情報発信にはシニア専用SNSの利用がおすすめ

本記事では、認知症についてや介護者の実情などを解説してきました。

認知症は、症状が出始めてから早期治療が進行を遅らせる有効な手段ですが、医療機関への相談にはタイムラグがあることが分かりました。このタイムラグを埋めるためには、認知症の早期兆候に対する認識を高め、迅速な対応を促す情報提供が重要です。

また、情報収集にはインターネットも積極的に利用されており、SNSでの情報発信は、認知症ケアに関する重要な情報を広め、家族が早期に適切な行動を取る手助けとなるでしょう。

特に、50歳以上のシニア専用SNS「おしるこ」は、認知症ケアに関するアドバイスや最新の治療法、予防法を専門家から直接シニア世代に届けることができるため、効果的だと言えます。

また、「おしるこ」では、ケアをしている家族同士が情報交換を行い、実体験を共有することが可能です。

シニア世代が安心して利用できる環境で情報発信を行うことができ、より多くの人々に認知症ケアの重要性を伝える手段として、ぜひ「おしるこ」を活用してみてください。

「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。

お問い合わせ

お問い合わせ