シニアの副業が企業を変える!人材戦略の成功事例と活用法の紹介

人手不足や人材の定着に課題を抱える中、シニアの副業人材の活用に注目が集まっています。

豊富な経験と高い就業意欲を持つシニア層は、企業にとって即戦力となる存在です。

本記事では、シニア副業市場の動向をデータとともに紹介し、企業が導入すべき理由や成功事例、実務での受け入れポイントを解説します。

シニア人材を活かした人材戦略の手がかりとして活用ください。

目次

- シニアの副業意欲とニーズを読み解く

- 企業にとってのシニア副業活用のメリットと事例

- シニア副業人材導入の実務ステップ

- 今後のシニア副業市場と企業の対応策

- シニアの副業を活用するならシニア向けSNS「おしるこ」がおすすめ

1.シニアの副業意欲とニーズを読み解く

少子高齢化が進む中、シニア層の「働き続けたい」という意識は確実に高まっています。なかでも副業は、収入補填にとどまらず、スキルの再活用や社会との接点づくりとして注目され、前向きに捉える人が増えています。

本章では、最新調査をもとに副業への関心や仕事に求める価値観を整理し、企業が人材活用を考える際のヒントを探っていきましょう。

シニア層に広がる副業への関心と継続意欲

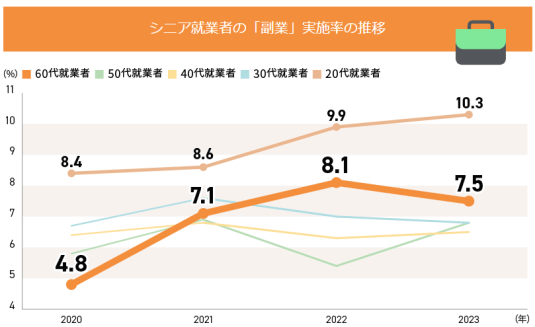

引用:シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント(パーソル総合研究所)

パーソル総合研究所の2023年調査によると、シニアでも特に60代の就業者の7.5%が副業を行っており、20代に次いで高い水準です。勤務時間が短縮される傾向があることから、時間的余裕を活かして副業に取り組むケースが増えていると考えられます。

参照:ミドルシニアの副業実態とキャリアに関する調査(lotsful)

また、副業マッチングサービス「lotsful」が実施した調査では、40代以上の副業経験者のうち、57.2%が「今後も副業を継続したい」と回答しており、関心の高さと継続意欲の強さがうかがえます。今後本格的にシニア世代へと移行する年代が多く含まれており、将来の副業市場を支える層としての可能性が感じられる結果と言えるでしょう。

シニアが副業に求める価値と仕事選びの基準

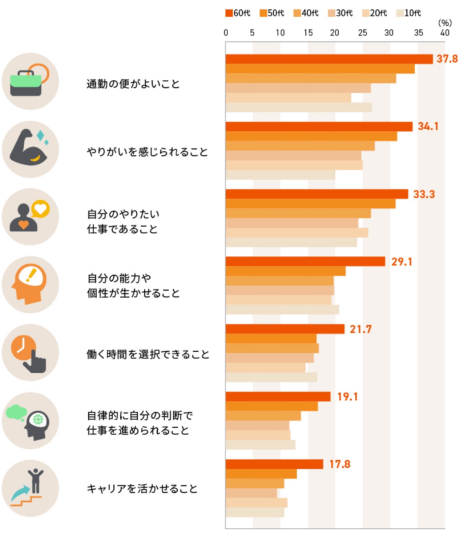

引用:シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント(パーソル総合研究所)

副業が広がる中で、シニア層が仕事に求める価値観にも変化が見られます。同じくパーソル総合研究所の調査では、シニアが仕事選びで重視する点として「通勤の便がよいこと」「やりがいを感じられること」が上位に挙げられました。これは単なる収入確保ではなく、自分らしく働くことや社会との接点を重視している傾向を示しています。

こうしたニーズは、人生後半を豊かに過ごすための「生きがい」や「役割意識」にも直結します。企業としても、シニア副業人材に求められているのが働く場だけではなく、価値を感じられる関わり方であることを意識する必要があるでしょう。

シニアがリタイア後に求める生活の充実や、生きがいについて、詳しくは以下の記事でも紹介していますので、ご覧ください。

2. 企業にとってのシニア副業活用のメリットと事例

シニアの副業は、企業にとって単なる人材補充にとどまりません。

豊富な知見や高いスキルを持つ人材を、副業という柔軟な形で迎えると、業務の効率化、若手の育成、組織の活性化といった効果が期待できます。

実際に、副業制度や外部連携を活用してシニア人材の価値を引き出している企業の事例は、今後の人材戦略の参考になります。

大和ハウス|副業制度と役職定年の見直しでキャリア自律を支援

大和ハウス工業では、2022年に60歳一律の役職定年制度を廃止し、処遇の維持・改善を図る改革を実施しました。これにあわせて導入されたのが「越境キャリア支援制度」です。

この制度では、社員が社外で副業に挑戦することを正式に認めるとともに、社内副業や他企業への出向も選択肢に加えています。企業側が副業先を公募する「公募型副業」、社員自身が申請する「申請型副業」など、多様な仕組みでキャリアの広がりを支援しています。

副業を通じて社員が新たなスキルや視点を獲得し、社内外で価値を発揮できるよう設計された制度は、今後の副業活用の参考モデルといえるでしょう。

オムロン|シニア人材のスキルを“社外”で活かす仕組みづくり

オムロンエキスパートリンクでは、シニア人材を社外の企業にパートタイムやプロジェクト単位で派遣し、スキルマッチングを実現しています。年齢による制限は設けず、「スキル評価によるマッチング」を重視している点が特徴です。

このように、自社内にとどまらず社外で活躍する場を提供するモデルは、副業の枠を超えた新しい人材活用の形として注目されています。

シニア人材と企業間に、退職後も続く信頼関係や再接点を築ける仕組みは双方へのメリットになるでしょう。

参考:ニュース・リリースオムロン (エキスパートリンク株式会社)

3. シニア副業人材導入の実務ステップ

シニアの副業人材を活用するには、「雇用するだけ」といった表面的な受け入れにとどまらず、業務内容の設計や体制整備、採用ルートの確保といった、具体的かつ実務的な準備が不可欠です。本章では、企業が取り組むべき導入ステップを2つの視点から解説します。

業務設計と受け入れ体制の整備

まず必要なのは、シニア副業人材に「何を任せるか」を明確にする業務設計です。マニュアル整備、業務改善、若手育成、専門分野での助言など、経験を活かせるプロジェクト単位のタスクは適任です。

副業では関与時間や業務範囲に一定の制約があるため、目的や成果目標を明確にし、関係部署とのすり合わせを行うことがミスマッチの防止につながります。

こうした業務設計の好例として、OKIが導入する「シニア業務マッチング制度」があります。定年後の人材とリソースを求めるグループ会社を結び、業務内容や条件を明確化したうえで契約までを支援する仕組みです。

これにより、シニアは自らのスキルを活かしながら柔軟に働け、企業側も目的に合った人材をスムーズに活用できるようになっています。

副業人材の採用ルートと進め方

次に必要となるのが、シニア副業人材とのマッチング手段をどう設けるかです。主な採用ルートとしては以下のような手段が考えられます。

- 副業マッチングサービスの活用

- 人材紹介・派遣会社との連携

- 自社サイト・SNSでの募集

- 退職者やOBの再活用

参考事例としては、パソナグループの「エルダーシャイン制度」があります。同制度では、シニア人材に週数日勤務や短時間勤務など柔軟な働き方の提案として、研修制度や生活サポート体制も整え、定着率の向上に寄与しています。

4.今後のシニア副業市場と企業の対応策

少子高齢化が進むなか、シニア層の「副業」は単なる就業機会の延長ではなく、第二・第三のキャリア形成の手段として定着しつつあります。今後、副業から起業へと進むケースや、ITリテラシーを活かした多様な働き方がますます増えていくと考えられます。

副業から起業へ進むシニア

freee株式会社の調査によると、シニアの約28.7%が「起業に関心がある」と回答しています。「自由に働きたい」「年金以外の収入が欲しい」「自分のスキルを活かしたい」などの理由が上位を占め、副業をきっかけに自らの道を切り拓こうとする動きが増えているのが現状です。

こうした流れへの支援は、企業にとっても有益です。たとえば、副業として関わったシニア人材が独立後、外部パートナーや顧問として継続的な関係を築ければ、貴重な人的資源との接点を維持できます。

企業が備えるべき支援と環境整備

企業がシニア副業市場の拡大に対応するには、「柔軟な働き方」への理解と仕組みづくりが不可欠です。副業という枠を超えて、働き方の多様化を受け入れる企業は、今後の人材競争において一歩先を行く存在になるでしょう。総務省の調査によれば、60代のインターネット利用率は84.4%と高く、在宅ワークやオンライン会議など、ITを活用した副業環境にも順応できる層が拡大しています。

実際に、趣味や学びを目的として日常的にパソコンを活用しているシニアも多く、こうしたITスキルは業務上の即戦力にもつながります。詳しくは以下の記事でも紹介していますので、参考にしてください。

5.シニアの副業を活用するならシニア向けSNS「おしるこ」がおすすめ

副業意欲のあるシニア人材と効果的に出会うには、彼らが日常的に集まり、関心を持って情報に触れている場所を把握することが重要です。

その代表例のひとつが、50歳以上限定のシニア専用SNS「おしるこ」です。

「おしるこ」は、年齢が50歳以上に限定されているため、企業側は確実にターゲット層に絞った広告展開が可能です。

また、登録ユーザーは趣味・学び・働くことに意欲的な方が多く、副業や新しいチャレンジへの関心を持つ層とも接点を持ちやすい傾向があります。

副業市場の拡大とともに、“誰に届けるか”がより重要になる時代です。

「おしるこ」の活用で、50代以上の働く意欲を持つシニア層に、的確なアプローチを実現してみてはいかがでしょうか。

「シニアのインサイトを知りたい」「シニアへのアプローチは難しい」と課題をお持ちの方へ、有効なシニア向けSNSがあります。詳しくは以下をダウンロードしてみてください。

「シニアド」へのご相談を1クリックで予約しませんか?

シニア市場への理解を深め、効果的なアプローチをサポートいたします。マーケティング戦略、ブランディング強化など、ご検討中の課題をぜひお聞かせください。 専門スタッフが丁寧に対応いたします。